Number_iとジャクソンワンのコラボ曲「GBAD」のリミックス版が公開されました

歌詞の解説で納得する部分も

今回はメンバーとジャクソンワンのインスタや英文の翻訳をお届けします

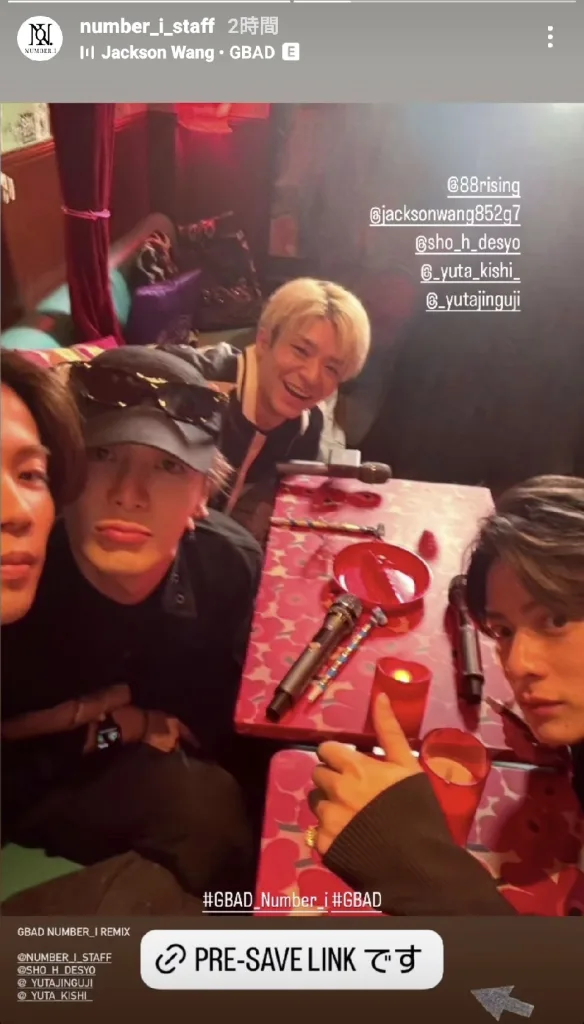

インスタでもメンバーとジャクソンワンでカラオケ

Number_iスタッフが15日、インスタグラムのストーリーズを更新。メンバー3人とグローバルアーティストのジャクソン・ワン(Jackson Wang)が一緒にカラオケを楽しむ写真を投稿した。

https://topicool.jp/article/tobe/number-i/kiji-number-i/article-49094

ジャクソンワンの歌詞の解説をする記事がイギリスで

Stay Free RadioでジャクソンワンによるGBAD歌詞の解説をする記事が上がっています

https://www.stayfreeradioip.com/post/jackson-wang-gbad-meaning-and-review-featuring-88rising

以下は日本語に翻訳した文です

ジャクソン・ワンの「GBAD (Number_i Remix)」の目的とレビュー

異文化の融合が生み出す新たな音楽体験

ジャクソン・ワンの「GBAD (Number_i Remix)」は、ジャンルの枠を超えた音楽の融合を見事に実現した楽曲です

このリミックスは、東アジアのポップ感覚とR&Bの荒々しさ、そして洗練されたヒップホップスタイルを巧みに組み合わせています

オリジナル曲はジャクソンのメロディアスで気取らない雰囲気を漂わせていましたが、今回のリミックスでは88risingの洗練されたプロデュースと、日本のNumber_iによるエネルギッシュな要素が加わり、楽曲が新たな次元へと進化しました

このリミックスは単なる再構築ではなく、メッセージ性と雰囲気を絶妙にバランスさせた革新的な作品となっています

ファンキーなベースラインとクールな雰囲気

この楽曲の最大の特徴は、そのプロダクションです

ファンク調のベースライン、穏やかなキーボード音、そしてリズミカルなパーカッションが絶妙に組み合わさり、聴く者を引き込むグルーヴを生み出しています

しかし、そのグルーヴは決して大げさではなく、各アーティストの声を際立たせるように設計されています

ジャクソン・ワンのボーカルはメロディックで軽やかな雰囲気を漂わせる一方で、Number_iは日本語によるラップで緊張感と鋭さを加えています

88risingによる多層的な音作りとソウルフルな雰囲気が楽曲全体に深みを与え、「深夜のドライブ」のような心地よい感覚を楽しめます

大胆さを象徴する名曲

「GBAD」の歌詞は挑戦的でありながらも思慮深いです

「Just gotta be a dick sometimes(時には嫌な奴になる必要がある)」という繰り返されるフレーズは、一見すると粗野に聞こえますが、実際には親切心が誤解されやすい世界で自己主張する必要性を訴えるものです

ジャクソン・ワンの最初のAメロでは、芸術的な夢を追う中で感じる業界への失望感が描かれています

そして、サビでは批判者への反論や、自身の道を再確認する自信に満ちた姿勢が表現されています

この楽曲は自己主張を恐れず、自分らしさを貫くことへの賛歌として、多くの人々に共感を呼び起こします

Number_iが注目を集める

Number_iによる日本語ラップは、この楽曲に新鮮なエネルギーと独自性を加えています

彼らのヴァースは言語とリズムを大胆に切り替えながらも自然に溶け込み、楽曲全体に力強さとプライドを与えています

「頂点に立つ」「批判者を黙らせる」といった歌詞は、このリミックスの挑戦的なテーマと完璧に一致しています

また、「妬めば妬むほど 俺に金棒」というフレーズには、日本文化特有の比喩表現とラップ特有の自信が融合しており、グローバルで流動的な音楽スタイルを象徴しています。

メッセージ性と雰囲気が融合した傑作

「GBAD (Number_i Remix)」は、偽りやダブルスタンダードだらけの世界でリアルでいることへのアンセムです

この楽曲はリラックスしているようで怠惰ではなく、自信満々である一方で傲慢さはありません

そして何よりも誠実です。ジャクソン・ワン、88rising、Number_iによるこのリミックスは単なる再構築ではなく、新しい波そのものと言えるでしょう

ジャクソン・ワン「GBAD」歌詞の意味解説

ジャクソン・ワン、88Rising、Number_iによる「GBAD」の意味は、他人からの評価や拒絶、社会的なプレッシャーに屈せず、自分の価値を堂々と主張し、しなやかに生き抜くことを宣言する挑戦的なメッセージです

大胆な自己分析とエネルギッシュな表現が融合し、「人生は本来美しいものだが、その中で生き抜くには時に強さや鋭さが必要だ」というテーマが中心に据えられています

多言語のヴァースと鋭い歌詞のコントラストを通じて、「自分らしさを貫くには、時には嫌な奴になる必要がある」と伝えています

否定的な人や社会からの期待、内なる不安に立ち向かう中で、「GBAD」は“時には嫌な奴になる”は冷酷さではなく、生き抜くための術だと訴えています

イントロ+サビ

冒頭の「Incoming(来るぞ)」という一言が、何か大胆なことが始まる予感を漂わせます

Aメロ2で繰り返される「Life is great / Just gotta be a dick sometimes / You only live once(人生は素晴らしい/時には嫌な奴になる必要がある/人生は一度きり)」というフレーズは、アンセムであり自己防衛の呪文のようでもあります

人生は基本的に素晴らしいものだけれど、時には率直で嫌な奴、あるいは反抗的な態度が必要だと示唆しています

「時には嫌な奴になる必要がある」という言葉は、悪意ではなく、混沌とした不公平な世界で自分を守るための強さを表しています

優しさが理想であっても、タフさが不可欠だという現実を映し出しています

Aメロ

このヴァースは「Life is great when peace comes to your heart / A ride to find a place for your soul to park(心に平和が訪れるとき、人生は素晴らしい/魂が安らげる場所を探す旅)」という穏やかな描写から始まります

しかしすぐに「the game got no room for art(この世界には芸術の居場所がない)」という現実の厳しさが対比されます

「players can’t tell black, white apart(誰もが善悪の区別もつかない)」という一節は、人種的な曖昧さや道徳的な混乱を示唆し、正しさと偽りの境界が曖昧になっている現代社会を表現しています

アーティストは「I even tried to change myself to another man(自分を他人に変えようとした)」と葛藤しつつも、「Devils never want to understand(悪意ある者は決して理解しようとしない)」と締めくくり、優しさや従順さだけでは通用しない現実を描いています。

サビ

再びサビが登場し、人生の美しさと同時に、時には強さが必要だというメッセージを繰り返します

「You only live once(人生は一度きり)」というフレーズが、この態度の正当性と切迫している状態を強調しています

日本語ラップパート

このパートでは言語とエネルギーが大きく切り替わります

冒頭の「えーっとそうだまずはこんにちは」は、カジュアルな挨拶から自信に満ちたラップへと展開します

「止まる暇はないケタ違い」「外野黙るシステム」などのフレーズは、圧倒的な実力と支配力を表現しています

「あの時あの日の軽々しく笑ってる皆言う無理」は、かつて自分を笑っていた人々が今は不可能だと言う様子を描き、批判を原動力に変えてきたことを示しています

「俺らが首位を占める」「Rapして変身 上がるステージ」など、成功と自己変革の力強さが伝わります

最後の「妬めば妬むほど 俺に金棒」は、日本のことわざを用い、妬みが自分の力になるという自信を表現しています。

サビ

再びサビが繰り返され、文化や個人の葛藤を超えて、強さを持つことの重要性が強調されます

バイリンガルな構成が、東西両方の文脈でこのメッセージが通用することを示しています

Aメロ2

このパートでは、より冷静で自己分析なトーンに変わります

「New phone, who this? / New car, who this?」は、過去や不要な人間関係との決別を示唆しています

「Don’t fuck about mood, don’t mean to be rude / But can you read between the lines?」は、表面的な印象ではなく本質を見抜いてほしいという願いが込められています

「I gotta watch the ones I keep around me / All them eyes still lowkey doubt me」では、成功の裏にある孤独や疑念が描かれています

「Did I come this far for nothing?」という問いかけは、インポスター症候群(自分の成功を信じられない感覚)を表現しています

「Feels like I’m still missing something」は、表面的な成功の裏にある満たされない思いを示しています

サビ(コーラス)と曲のエンディング部分(アウトロ)

最後のサビは、勝利のようでありながらも皮肉を含んでいます

「時には嫌な奴になる必要がある」というメッセージが、自己防衛や自信、そして少しの諦めとともに響きます

アウトロの「Oh, shit (Haha) / That’s a vibe, that’s a vibe, yo」は、楽曲全体の矛盾や複雑さを受け入れつつ、肩の力を抜いた祝福のような雰囲気で締めくくられます

人生は素晴らしいが、本当の自分で生き抜くには、時に“いい人”をやめる勇気も必要だ――そんなリアルなメッセージが込められています

コメント